« Le sentiment de “Grand Déclassement” est plus fort en France qu’ailleurs »

26 janv. 2023

6min

Senior Editor - SOCIETY @ Welcome to the Jungle

Journaliste Modern Work @ Welcome to the Jungle

Mal-être en entreprise, désamour du travail, manque de reconnaissance… Pour le sociologue et économiste Philippe d’Iribarne, la plupart des salarié·es subiraient un phénomène de déclassement. Et il y aurait là une spécificité bien française, avec un sentiment de perte de sens au travail bien plus fort qu’ailleurs. C’est ce que tente d’expliquer le chercheur dans son livre “Le Grand Déclassement” (Ed. Albin Michel).

Dans votre livre Le Grand Déclassement, vous abordez des thèmes comme le mal-être au travail et le manque de reconnaissance, des sujets qui semblent avoir été largement traités ces dernières années… Pourquoi revenir sur ces phénomènes aujourd’hui ?

Nous sommes dans la situation d’un médecin qui constate plein de symptômes sans pouvoir arriver à comprendre et à faire le lien entre eux : le décalage entre les diplômes et le poste qu’il paraît légitime d’occuper, le fait d’être traité comme un « exécutant », l’internationalisation des méthodes managériales, le poids de la bureaucratie, etc. En partant de constatations classiques, j’essaye de dire ce qu’il se passe et pourquoi spécialement en France, car ce sentiment de mal-être au travail est développé dans plusieurs pays mais plus particulièrement ici. On sent bien qu’il y a une composante française importante (l’auteur s’appuie en partie sur une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que le manque de reconnaissance au travail est plus fort en France qu’en Allemagne et aux États-Unis, ndlr).

Selon vous, ces différents symptômes sont liés entre eux par une spécificité française, celle de l’attachement à « l’honneur du métier ». Cela renverrait au fait d’être « à la hauteur de ses devoirs » et d’être traité dignement en fonction de son « rang ». Comment cette « vision française de l’honneur » s’inscrit-elle dans la problématique du déclassement ?

Il existe en France cette idée très forte que ce que vous êtes tenus de faire et la manière dont vous êtes traité sont intimement liés à la position que vous occupez dans le monde social et professionnel. À chaque métier s’attache une vision de ce qu’il est normal de faire. Dans la société française, il y a une certaine intensité affective qui est liée à cette question de savoir si l’on est traité à la hauteur de sa position ou si l’on est en train de déchoir. Cette spécificité remonte au temps de l’Ancien Régime et de la Révolution française, lorsque les revendications du Tiers-État en 1798 n’ont pas été d’abolir le système de rang, mais plutôt de changer les critères qui font qu’une personne est considérée comme plus ou moins noble. Ainsi, là où la volonté d’être à la hauteur de ses devoirs concernait les « gens de métier », cette relation avec le travail s’est diffusée plus largement dans la société jusqu’à permettre l’apparition d’une « aristocratie ouvrière » au 19ème siècle.

Comme symptôme principal de ce sentiment de déclassement actuel, vous pointez du doigt le décalage entre le niveau d’éducation des individus et la position sociale. Cela signifie-t-il que les diplômes ne valent plus rien ?

Les diplômes qu’une personne a obtenu vont la marquer toute sa vie. Comme l’a expliqué Pierre Bourdieu, cela remplace d’une certaine façon les titres de noblesse de l’Ancien Régime, à la différence que le « rang social » n’est pas défini à la naissance mais au moment où un diplôme vous situe dans la hiérarchie du savoir. On a longtemps considéré comme évident la correspondance entre le niveau de diplôme et le niveau d’accès dans l’appareil productif. Selon que l’on avait un CAP, un BAC +2, ou un BAC +5, on avait une certaine place qu’il était normal d’avoir dans la société. Mais avec le temps, il n’a plus été question d’accéder à un emploi correspondant à la place traditionnelle. Une étude sur Cairn.info montre ainsi que désormais, les BAC +5 obtiennent à la sortie de leurs études un poste bien différent selon qu’ils ou elles sortent de grandes écoles ou d’une simple université ! Ceux de grandes écoles sont les seuls à encore immédiatement décrocher un poste de cadre… Cela ne veut pas dire que les diplômes ne valent plus rien. Mais le lien entre le diplôme et l’emploi obtenu est de plus en plus décalé.

Qu’est-ce qui a provoqué ce décalage ?

Au nom de notre idéal français d’égalité, il a été décrété que le plus grand nombre devait avoir accès aux formations universitaires. Il y a eu un accroissement fabuleux du nombre de jeunes accédant à ces formations. Multiplier le nombre de hauts diplômés, c’est entrer dans un processus remarquable de démocratisation. Mais en faisant cela, on ne s’est pas demandé ce qui allait advenir de ces gens à qui on a permis d’accéder à des formations de haut niveau. Surtout, on ne s’est pas demandé si les entreprises allaient évoluer dans leur structure au même rythme que l’appareil d’éducation. L’idée que l’éducation allait transformer profondément la société nous a emporté.

Le fait de traiter les salarié·es comme des « exécutants » et de brider leur autonomie est pour vous un des autres symptômes du sentiment de déclassement… Pourquoi ?

L’opposition entre l’exécutant et celui qui a une capacité d’initiative est quelque chose de très structurant dans la société française. Ce qu’on appelle « simple exécutant », c’est quelqu’un qui applique sans vraie initiative des instructions qui lui ont été données. Il n’a pas de véritable capacité à décider par lui-même ce qu’il trouve approprié à une situation en s’appuyant sur sa compétence. Quand on se sent ramené à la situation d’un exécutant qui est simplement tenu de mettre en œuvre les directives conçues en dehors de lui, cela donne l’impression de sortir du monde des travailleurs libres. L’effet de la multiplication des directives, des procédures, des contrôles, des règles, et des algorithmes que chacun doit suivre, c’est l’enserrement de la marge d’appréciation et de jugement personnel des travailleurs qui se sentent renvoyés à la simple condition d’exécutant.

On comprend donc qu’il y a un attachement très fort au rôle que l’on joue et à la place que l’on occupe dans la hiérarchie du monde du travail. Vous dites également qu’une distinction est faite entre les « vrais métiers » et les « métiers sans noblesse ». Qu’est-ce qui fait qu’une profession est dite « sans noblesse » ?

C’est une des grandes faiblesses de la société française. Dans cette construction qui va valoriser la responsabilité, le devoir professionnel, ou la créativité, il y a des gens qui se retrouvent écartés. Un « vrai métier » dans la France contemporaine, cela demande d’être passé par un « vrai » apprentissage intellectuel. Le problème c’est qu’il y a des métiers dans lesquels vous arrivez sans avoir besoin d’une vraie formation. C’est d’ailleurs l’argument des grandes surfaces lorsqu’ils recrutent des caissiers et caissières : le niveau de formation qui est demandé est très faible. Alors que celles et ceux qui considèrent qu’ils ont un « vrai métier » se réfèrent à leur formation et à leurs compétences acquises au fil des ans. Il y a aussi la question du statut un peu ambigu des métiers qui, à des niveaux divers, sont considérés comme des « métiers serviles ». Par exemple, le fait de cirer les bottes de quelqu’un n’est pas vu comme quelque chose de noble. Mais si vous comparez avec les États-Unis, il y a plein de gens qui cirent les chaussures. En France vous en avez très peu.

En parlant des États-Unis, vous pointez également les méthodes de management importées d’outre-Atlantique et qui ne seraient pas adaptées à la culture française et aux rapports de “rang”… Qu’est-ce qui pose problème avec ces méthodes ?

Quand elles sont utilisées en France, elles ne sont pas du tout appliquées dans l’esprit dans lequel elles sont utilisées aux États-Unis. Là-bas, la référence c’est le contrat entre le subordonné, vu comme un fournisseur, et le supérieur, vu comme un client. Le supérieur passe commande à son subordonné. Mais dans le contexte américain, il est clair que ces deux individus sont dans une position d’égal à égal en tant que citoyens. Dans le contexte français, celui qui passe commande et donne des instructions ne se voit pas comme l’égal de son subordonné. Il se voit comme étant d’un autre « rang », ce qui peut perturber les rapports sociaux associés à ce management. Ce n’est pas parce que quelque chose fonctionne bien ailleurs que cela va marcher chez nous. La récupération de modèles étrangers est à prendre avec discernement, et cela n’a pas été le cas…

Ces problèmes avec les méthodes de management sont, dites-vous, accompagnés d’une « pression bureaucratique » qui augmente depuis plusieurs années. Quel rôle joue la bureaucratie dans le sentiment de déclassement ?

La bureaucratie produit une série de règles et de procédures. Aujourd’hui, quand vous devez faire quelque chose au travail, vous êtes soumis à une quantité non négligeable de directives conçues en principe « pour faire bien » mais qui donnent l’impression d’être ligoté. Le problème se trouve dans le rapport entre les gens qui donnent des directives et « ceux qui font » parce que celui-ci est fondé sur l’édification de règles standards que tout le monde doit appliquer indépendamment de la situation concrète où il se trouve. La bureaucratie prétend édicter des règles générales valables dans toutes les situations et sans avoir besoin de réfléchir tandis que « ceux qui font » disent rencontrer des situations où ces règles ne peuvent pas être appliquées.

Si « l’envahissement des procédures, des contrôles, du reporting » touche une grande partie du monde du travail français, vous voyez une potentielle porte de sortie à travers le modèle de « l’entreprise agile ». En quoi consiste cette proposition ?

L’entreprise dite « agile » est un cas de rencontre heureuse entre les demandes des analystes financiers et les demandes du personnel. Ces entreprises ont compris que l’épaisseur des couches bureaucratiques n’est pas gage d’efficacité. L’objectif est de faire en sorte que les responsabilités et les décisions soient plus proches des opérationnels. Procéder ainsi permet à ceux qui exercent sur le terrain de faire preuve de davantage de créativité, d’initiative, d’intelligence dans l’adaptation à l’extrême diversité des situations. Cela évite de leur donner l’impression qu’ils sont enfermés dans un carcan de procédures. Or, l’idée générale consistant à dire qu’il est bien de donner plus d’autonomie et de compter sur la capacité des gens de terrain à être responsable et à prendre leur métier à cœur me semble aller dans la bonne direction.

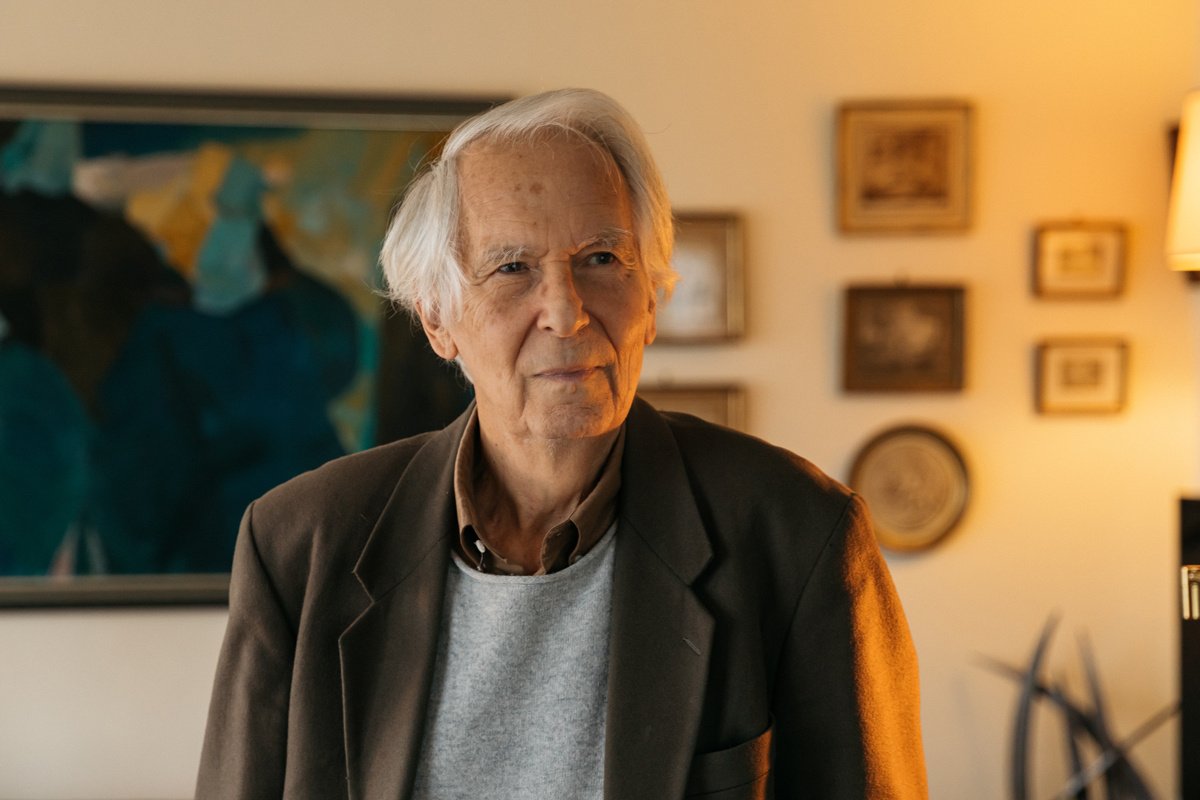

Article édité par Clémence Lesacq - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Society pour les Decision Makers

Test de la semaine de 4 jours en Allemagne : « c’était dur, mais on l’a fait »

73% des entreprises allemandes qui viennent de tester la semaine de 4 jours décident de poursuivre. Un chiffre en baisse par rapport à d'autres tests.

18 oct. 2024

« La frustration salariale » : pourquoi les primes individuelles sont inefficaces

Frustration, incompréhension, jalousie... : il est temps de changer les primes individuelles pour les primes collectives !

04 sept. 2024

Semaine de 4 jours et pas « en » 4 jours : « La flexibilité, c’est la clé »

Chez WTTJ, la semaine de 4 jours assure flexibilité et équilibre. Le CEO Jérémy Clédat, explique ce choix et ses effets, entre bien-être et autonomie.

16 avr. 2024

« Le sédentarisme tue » : quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ?

95 % des Français sont exposés à des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais est-ce vraiment aux entreprises de s'engager sur le sujet ?

11 avr. 2024

Covid long : une bombe à retardement pour les travailleurs et les entreprises

Le Covid long persiste, menaçant travailleurs et entreprises malgré la fin des protocoles. Des solutions sont nécessaires pour limiter les dommages.

22 mars 2024

Inside the jungle : la newsletter des RH

Études, événements, analyses d’experts, solutions… Tous les 15 jours dans votre boîte mail.