La « trumpisation » du monde de l’entreprise est-elle en marche ?

01 avr. 2025

6min

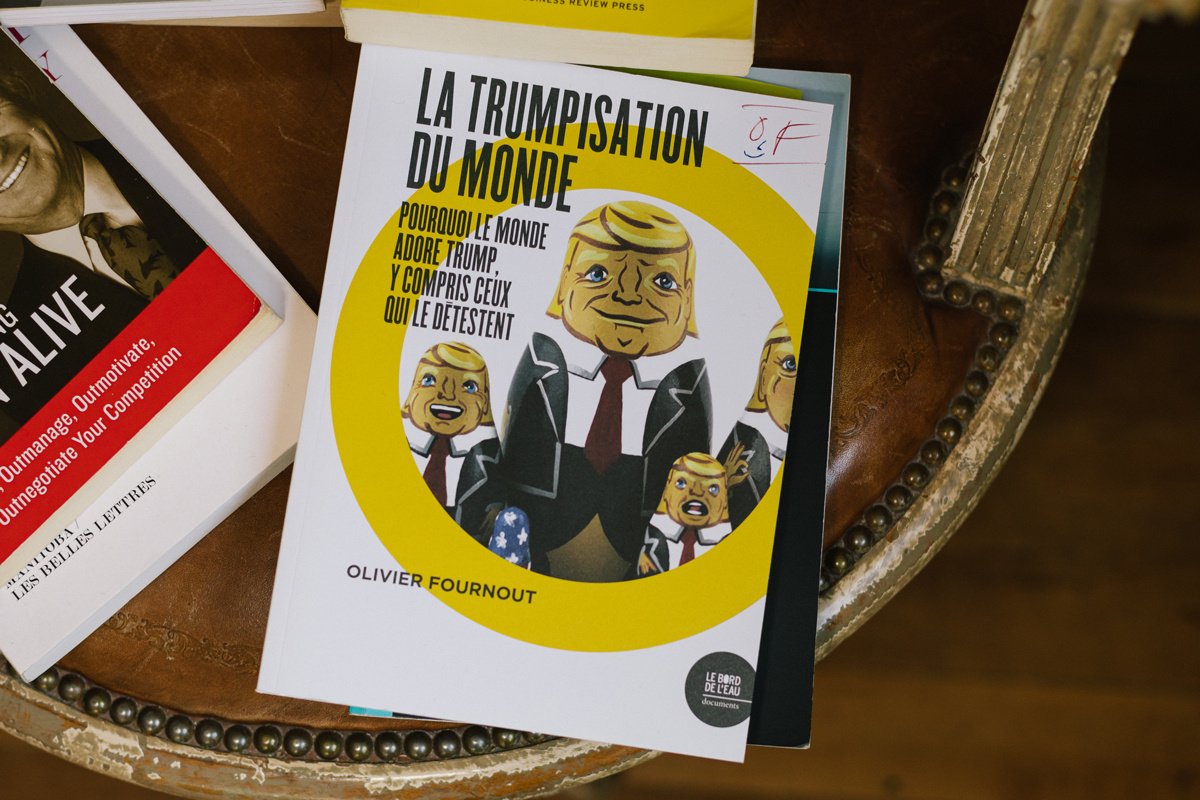

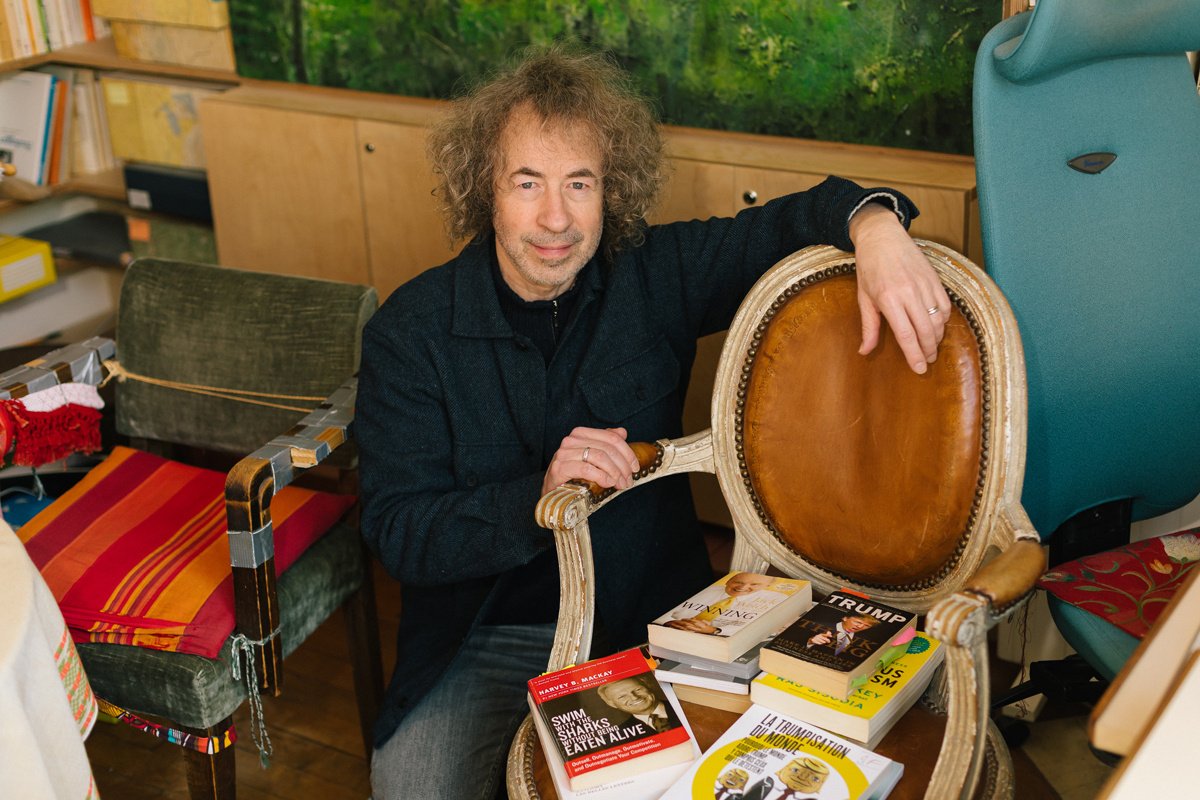

De l'injonction au dépassement de soi à la quête effrénée de performance, Donald Trump incarne une culture de la réussite qui façonne profondément le monde du travail. Dans son livre « La Trumpisation du monde », le chercheur Olivier Fournout analyse ce phénomène sociétal qui dépasse largement la figure du président des US.

« Soyez votre propre patron », « Dépassez-vous », « Innovez tout en restant dans le cadre »… Ces injonctions qui peuplent le monde de l’entreprise vous sont familières ? Pour Olivier Fournout, chercheur et auteur de La Trumpisation du monde (Éditions Le bord de l’eau, 2020), elles participent d’une culture de la réussite, dont Donald Trump est devenu le parangon. Une culture qui façonne en profondeur nos organisations comme notre rapport au travail. Entretien.

Comment définiriez-vous la « trumpisation » au cœur de votre livre ?

Olivier Fournout – Il faut d’abord faire une distinction importante entre le trumpisme et la trumpisation. Le trumpisme qualifie une doctrine politique de droite dure, anti-étrangers, à tendance fascisante dans sa manière de casser les contre-pouvoirs. C’est le corps doctrinal du programme politique de Trump. La trumpisation, elle, décrit plutôt la culture de la réussite, du succès, du dépassement de soi et de la performance. C’est quelque chose de plus sociologique et transverse dans la société. Cette culture peut se mettre au service de parcours individuels -managers, dirigeants d’entreprises…- comme au service d’un camp politique ou d’une entreprise. Nous baignons tous dans ce « grand cosmos », pour reprendre l’expression de Max Weber au sujet de l’esprit du capitalisme.

Si on prend l’exemple de la politique de droite dure de Trump en matière de diversité et d’inclusion, cela révèle une vraie ligne de fracture. Certaines entreprises comme Apple maintiennent fermement leurs programmes DEI (Diversité, Équité, Inclusion, ndlr) quand d’autres comme Meta suivent le mouvement anti-DEI de Trump. Mais là, nous sommes vraiment dans le trumpisme politique plutôt que dans la trumpisation. C’est pour cela que certaines entreprises peuvent s’opposer à Trump sur ce terrain, tout en participant à la culture de la performance qu’il incarne. Et c’est l’expression d’un pluralisme qui existe encore dans les sociétés capitalistes.

J’étais très dubitatif de toutes les analyses qui faisaient de Trump quelqu’un de monstrueux, atypique, imbécile, sociopathe ou dysfonctionnel. On n’atteint pas un tel niveau de réussite sans être, au contraire, extrêmement typique de son époque.

Cette culture de la réussite n’est donc pas nouvelle ?

Non, elle existait bien avant Trump. J’ai d’ailleurs travaillé sur un autre livre, Le nouvel héroïsme (2022), qui étudie cette culture de manière transverse à travers des manuels de management et de leadership, des publicités, des discours politiques ou encore des films. Trump s’inscrit dans quelque chose qu’il n’a pas inventé. Ce qui est intéressant avec lui, c’est qu’il pousse tous les curseurs au maximum, comme sur une table de mixage. Il sature les lignes, mais les critères eux-mêmes sont profondément ancrés dans la société américaine et nos sociétés libérales-démocratiques.

Son parcours est d’ailleurs emblématique : milliardaire dans l’immobilier, star de la télé-réalité, conférencier en conseils de vie et développement personnel, deux fois président des États-Unis… J’étais très dubitatif de toutes les analyses qui faisaient de Trump quelqu’un de monstrueux, atypique, imbécile, sociopathe ou dysfonctionnel. On n’atteint pas un tel niveau de réussite sans être, au contraire, extrêmement typique de son époque. Il ramasse les marrons du feu en extrémisant les braises. Mais ce sont les braises de la société sur lesquelles nous-mêmes, au quotidien, soufflons.

Comment cette « trumpisation » se manifeste-t-elle en entreprise ?

On la retrouve notamment dans cette figure du « héros », très présente dans les manuels de management. Prenons la référence aux « hero CEOs », ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires… Même lorsqu’on critique cette figure héroïque, on parle « d’héroïsme cool », à l’image des patrons de la Silicon Valley en bermuda qui peuvent malgré tout être très durs dans leur manière de diriger, comme chez Facebook ou X. Cette héroïsation traverse toute la société, à travers des formes du travail qui nous poussent à être nos propres patrons : c’est le chauffeur Uber qui doit être « son propre boss », le travailleur indépendant « CEO de sa vie »…

Cette tendance du néo-management s’accompagne d’une forte individualisation du travail, même au sein des organisations. Non pas qu’on soit seul, mais on doit en permanence monter des alliances, négocier des accords ad hoc pour réussir ses projets… En bref, opter pour une forme de coopération, toujours en tension avec la compétition, qui nous conduit à rester le nez dans notre couloir de nage, chacun et chacune ou chaque groupe. Et évidemment, cet individualisme nous empêche, par définition, de développer des analyses structurelles, transverses et politiques du monde.

Ce type d’installation de culture de la mort au cœur du management et du leadership concourt à diffuser que, pour réussir ou survivre dans nos sociétés, il faut être drôlement armé.

Vous parlez d’injonctions paradoxales dans cette culture. Comment s’expriment-elles précisément ?

J’ai identifié six grandes injonctions souvent contradictoires. Par exemple, mettre en place des cadres très clairs, tout en devant les briser pour innover. Ou entrer en guerre avec les autres, tout en devant forger des alliances. Ou encore se mettre en scène, tout en restant « authentique ». Pour les métiers du management ou de la conduite des entreprises, ces paradoxes créent un exercice périlleux pour les individus. Certains grands patrons les poussent à l’extrême. J’ai ressorti l’exemple d’un chef d’entreprise qui incarne parfaitement cet état d’esprit visant à pousser tous les curseurs à bout, jusqu’au pur paradoxe : Jack Welch.

Dans son livre, il explique de manière extrêmement froide comment faire partir les collaborateurs lors d’une restructuration ou en raison d’un désaccord. Sa technique consiste à transformer les salariés en « dead man walking » (morts vivants qui marchent encore, ndlr), en les rendant tellement malheureux qu’ils décideront de quitter l’entreprise par eux-mêmes. Ce type d’installation de culture de la mort au cœur du management et du leadership concourt à diffuser que, pour réussir ou survivre dans nos sociétés, il faut être drôlement armé.

Des managers incarnant de « petits Trump » aux grands patrons figures de Prométhée, qui veulent transformer le monde au-delà de leur entreprise, vous expliquez que cette culture du dépassement de soi se retrouve à différentes échelles. Comment analysez-vous ce phénomène ?

C’est particulièrement visible avec des figures comme Elon Musk. Il incarne parfaitement l’entrepreneur « successful » de la Silicon Valley, qui porte un discours politique à travers le libertarisme. Mais c’est un discours qui sape en même temps l’ambition politique, de traiter de manière structurelle les problèmes qui touchent toute la société. On le voit avec sa prise de contrôle de Twitter : c’est une forme de coup d’État technologique qui ne cherche plus à réformer l’État, mais à le casser.

C’est une dynamique qui se retrouve à toutes les échelles : de la micro-interaction au projet, du petit chef au grand patron. Les restructurations menées chez France Telecom -qui ont conduit les dirigeants devant les tribunaux pour harcèlement- en sont un exemple frappant. Cette pression à la réussite jusqu’au-boutiste peut conduire au burn-out, à la souffrance, au stress… Et parfois, c’est même piloté de manière stratégique !

L’injonction au « solutionnisme » fait justement partie du problème : cette idée qu’il faudrait immédiatement une solution à tout problème relève du régime d’injonction à la réussite dans lequel nous baignons.

Cette culture est-elle aussi présente en France ?

Oui, notre culture managériale est très nourrie par le modèle américain depuis des décennies. La littérature française adapte les théories américaines du leadership. Prenez Emmanuel Macron : bien que sur un programme politique différent de Trump, il participe de cette même culture de la réussite avec son fameux « en même temps », qui illustre bien cette capacité à tenir des discours contradictoires. À la lecture des conseils de réussite de Xavier Niel dans Une sacrée envie de foutre le bordel (Flammarion, 2024), on peut voir que le patron de Free est assez proche, pour ce qui est de la structure, de ce modèle de réussite également. Aujourd’hui, c’est quelque chose qui est clairement transverse avec la globalisation.

Mais, les bénéfices de ce système sont très inégalement répartis. Trump n’est finalement pas une aberration, mais plutôt un révélateur. Contrairement au discours médiatique dominant qui le présente comme une anomalie, il est profondément représentatif d’une certaine dimension de la société américaine et du monde global dans lequel nous évoluons. Il pousse à leur paroxysme des traits culturels profondément ancrés. De ce point de vue, c’est peut-être paradoxalement le président le plus « normal ».

Comment résister à ce modèle ?

Je préfère prendre du recul face à cette question. L’injonction au « solutionnisme » fait justement partie du problème : cette idée qu’il faudrait immédiatement une solution à tout problème relève du régime d’injonction à la réussite dans lequel nous baignons. Il faut, peut-être, d’abord prendre le temps d’analyser et de décrire les structures à l’œuvre, avant de prétendre avoir des solutions toutes faites. Certes, à l’échelle individuelle, chacun doit s’adapter pour survivre. Mais à l’échelle collective, il faut d’abord comprendre comment ce système fonctionne, comment il nous imprègne tous -y compris ses opposants qui doivent, eux aussi, être « performants » dans leur militantisme.

Ceci dit, quand j’ouvre à nouveau mon livre sur Trump, je retrouve en conclusion « douze propositions pour sortir du trumpisme ambiant » qui me semblent rester, pour la plupart, d’actualité. Par exemple, préférer le doute constructif, plutôt que n’avoir aucun doute sur rien. Ou encore se représenter comme « d’inclusifs partenaires des problèmes », plutôt que de toujours chercher le problème chez les autres. Cette approche - inverse de Trump - est une clé pour adresser certaines problématiques à un niveau politique, notamment la transition écologique qui concerne l’humanité entière.

Article rédigé par Manuel Avenel et édité par Mélissa Darré, photos par Thomas Decamps.

Inspirez-vous davantage sur : Diriger son entreprise

Retrouvez ici tous nos articles pour diriger avec panache !

« Une entreprise qui grandit est une entreprise qui traverse des crises »

Dans Start-up and Down, Thibault Renouf, co-CEO de Partoo, souligne l'importance d'adaptation et de transparence pour surmonter les crises.

04 mars 2025

Doctrine Spiderman : « Les entreprises se sont posées en sauveuses de l’humanité »

Peut-on « tout » demander à l'entreprise ? Le professeur de stratégie Olivier Sibony nous livre son regard sur cet élan nouveau et ses risques.

25 févr. 2025

Leader advocacy : l’art de faire briller vos leaders d'opinion

De dirigeant à influenceur : le leader advocacy transforme la communication corporate. Une révolution qui fait de l'authenticité une force.

17 févr. 2025

Effet Streisand : quand la censure provoque le buzz

Découvrez nos conseils pour protéger la réputation de votre entreprise de ce phénomène.

04 févr. 2025

Retour au bureau : 5 conseils pour redorer l’expérience du présentiel

Notre experte Camille Rabineau dévoile ses conseils pour (re)donner à vos salariés l'envie d'avoir envie de revenir au bureau.

20 nov. 2024

Inside the jungle : la newsletter des RH

Études, événements, analyses d’experts, solutions… Tous les 15 jours dans votre boîte mail.